脳神経血管内治療科

診療科からのお知らせ/コラム

新着情報はありません。

診療科紹介

脳神経血管内治療科は、脳梗塞に対する急性期再開通療法を中心とした緊急性の高い脳血管疾患に対応するため、平成29年度7月より新設されました。当院の脳神経内科医・脳神経外科医と協力し、24時間体制で救急患者への対応を行なっております。治療を開始して今年で4年目に入り、前述の急性期再開通療法に加え、くも膜下出血や未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術、内頸動脈狭窄症に対するステント留置術などの治療を行っています。その他の対象疾患として、脳腫瘍や頭頚部腫瘍に対する術前栄養血管塞栓術や脳動静脈奇形、硬膜動静脈瘻などがあり、適応を判断して治療を行なっております。

急性期高度救急医療を実践する地域機関病院としての役割を果たすと共に、地域医療のニーズに応えて近隣の住民や医療機関から認知頂ける様に精進して参ります。

扱う疾患

急性期血栓回収療法

心房細動という不整脈を原因とした脳梗塞は心原性脳塞栓症と呼ばれており、脳主幹動脈閉塞の主原因とされています。心原性脳塞栓症を発症した場合、多くは高度の麻痺や意識障害、発語ができない(失語症)といった重篤な神経症状が出現するため、可能な限り速やかに閉塞を解除しなければ、後遺症が残ることがあります。

近年、主幹動脈閉塞に対する治療に使用する種々の医療機器(デバイス)が開発されており、大口径の血栓吸引カテーテルとステントリトリーバーと呼ばれる金属製の網目が入った筒の2つに大別されます。前者は非常に柔軟な構造であるため、閉塞血管への到達性が高く、血栓を高率に吸引して閉塞を解除することが可能であり、後者は閉塞部分へ誘導して展開することで血栓を効率良く捕捉して回収することができるため、これらを単独あるいは組み合わせて使用することで、当施設では80-90%の確率で再開通を得ることができております。

脳塞栓症に対して血栓回収療法が行われ、再開通に至った場合でも、必ずしも予後が伴わないことがあり、理由として発症から再開通までの時間経過が重要とされています。当院では治療マニュアルや院内フローチャートの作成と見直し、院内勉強会などを行なって、救急搬送から再開通療法まで速やかに行えるように日々取り組んでおります。現在、国内のガイドラインにおいても条件を満たせば発症から24時間までの閉塞血管への血栓回収療法が認められており、治療適応患者の拡大と予後改善が期待されています。

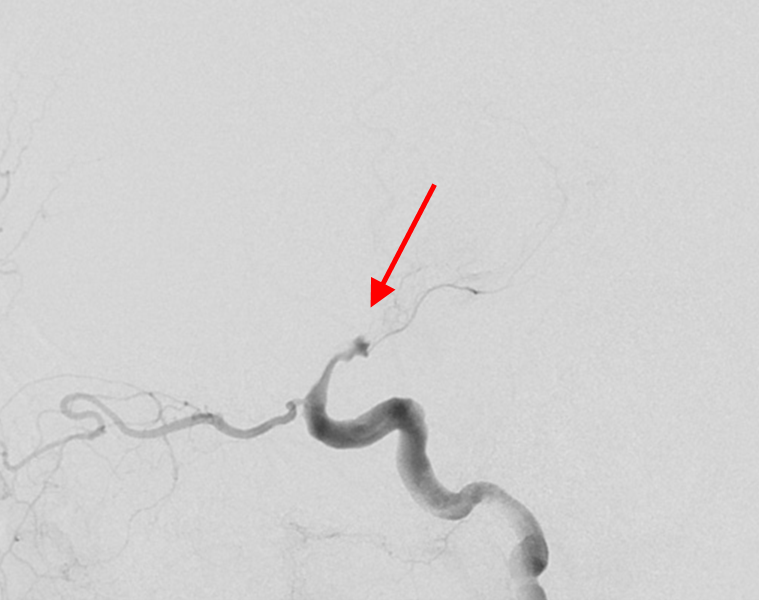

症例

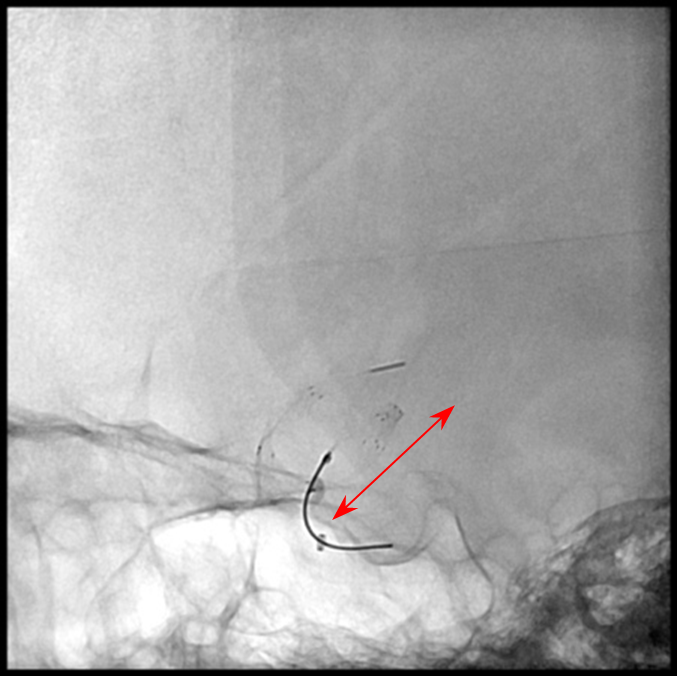

左内頚動脈に閉塞が見られます(赤矢印)。

血栓回収用のステントを閉塞した血管を跨ぐように展開します(右図:赤矢印)。

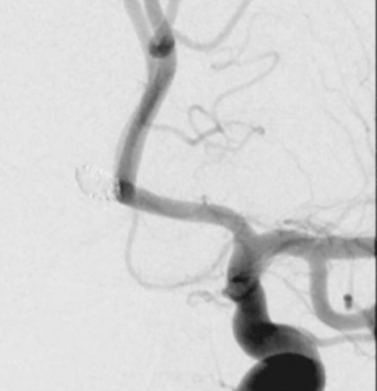

ステントを血栓と共に回収すると、術前は閉塞していた血管の再開通が見られています(赤丸部分)。

回収した血栓を見ると、ステントとカテーテルの間に補足されていることが分かります(右図)

脳動脈瘤コイル塞栓術

脳動脈瘤とは、脳血管の一部が膨らんでコブ(瘤)を形成している状態をいいます。膨らんで大きくなると、水風船のように壁が薄くなることにより、耐えられなくなった部位が破裂を起こし、くも膜下出血という重篤な病態を起こします。そのため、破裂動脈瘤に対しては急性期の再破裂を防ぐために、未破裂動脈瘤に対しては将来的な破裂を予防するために外科的治療が行われています。

高血圧症や喫煙などの動脈硬化因子を抑える内科的治療は、根本的治療となり得ないことが背景にあるため、脳動脈瘤に対しては外科的治療の適応を判断することが一般的です。外科的治療としては開頭クリッピング術とコイル塞栓術があり、当科で行なっている治療は後者となります。

コイル塞栓術は全身麻酔で行い、1mmに満たない細いカテーテルを動脈瘤内へ挿入してプラチナ製のコイルを充填していきます。安全に効果的な塞栓術を行うために、風船のついたカテーテルを動脈瘤の入り口に留置する(バルーンアシスト)、あるいは金属製のステントを動脈瘤の母血管に展開する(ステントアシスト)手法を症例に応じて検討します。コイル塞栓術は、開頭クリッピング術と比較して低侵襲であり手術時間が短いこと、また未破裂動脈瘤の治療においては退院後に普段の生活にすぐに復帰できることから、将来性の高い治療法と言えます。

症例

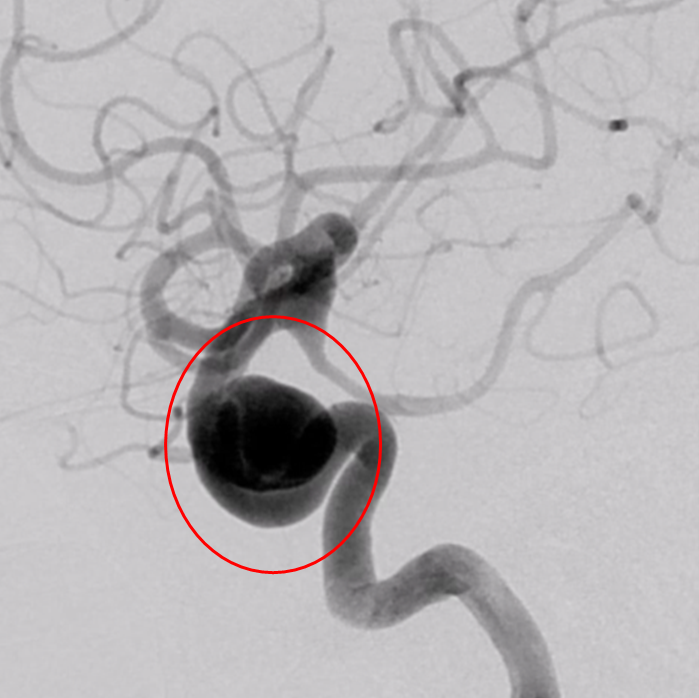

・動脈瘤は画面中央にあります(丸囲み)。

(左が治療前、中は治療後、右はコイルの形状が黒く表示されています)

脳動脈瘤に対するフローダイバーター留置術

近年、脳動脈瘤治療の選択肢として、フローダイバーター(以下、FD)による治療が注目されております。FD は非常に細かい網目構造をもつ筒状の治療器具で、血管内治療科に留置するものであり、現在は3種類が承認されております。

国内では2014 年 5 月に厚生労働省により薬事承認され、大型の内頸動脈瘤を治療適応として使用が開始しました。未破裂脳動脈瘤の入り口を覆うように動脈瘤のある元となっている血管(母血管と言います)に留置することで、脳動脈瘤に流入する血流を減らし、時間経過とともに動脈瘤内の血栓化を促進させて動脈瘤の閉塞を狙うことを企図しております。2020 年 9 月に小型動脈瘤へと治療適応が広がったことで、コイル塞栓術と同様に体に与える侵襲が少ない治療法として普及するようになりました。

ただし、従来のコイル塞栓術が無くなった訳ではなく、動脈瘤の大きさや部位や形状、また母血管の走行などに応じていずれの治療法が望ましいかを検討した上で行います。

また、動脈瘤の大きさや部位によっては、血栓化を促すために、治療時に動脈瘤内に数本のコイルを挿入して(併用して)FD を留置する場合もあります。

本治療は全身麻酔で施行します。従来のステントを併用したコイル塞栓術に対して塞栓効果は同等でありながら、特に大型瘤の場合には治療時間が短くなる場合が多く、身体的な負担の軽減につながる可能性があります。当院では、殆どの症例で1時間半程度の手術時間となっています。

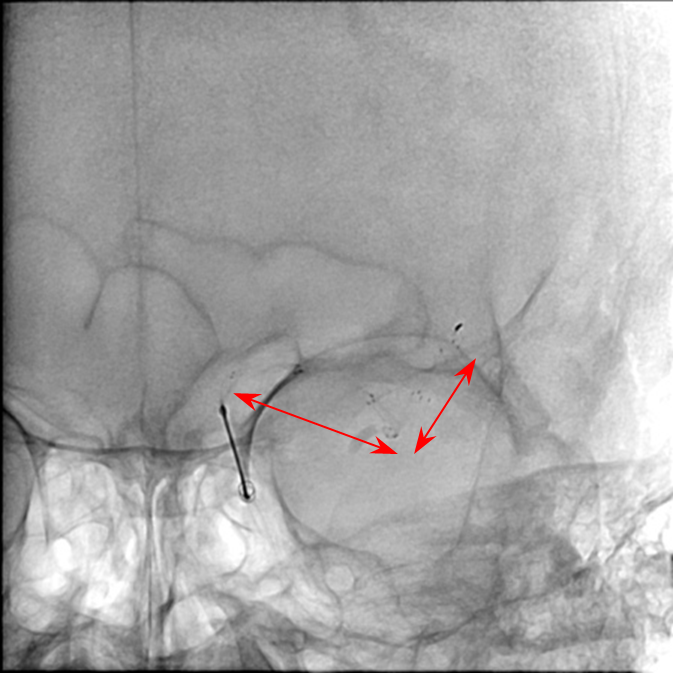

症例

・動脈瘤は、画像中央にある20mm程度の大型動脈瘤です(左、赤丸部)。

・動脈瘤を挟む前後の内頸動脈に沿って、フローダイバーターを留置します(中、矢印)。

・術後3ヶ月の血管撮影では動脈瘤は造影されず、閉塞が確認できました(左、赤丸部)。

硬膜動静脈瘻に対する塞栓術

頭蓋内の血管には脳へ血流を送る内頸動脈と椎骨動脈、また顔面や頭皮に血流を送る外頸動脈があり、通常はそれぞれの組織に酸素を供給したのちに静脈洞と言われる硬膜で囲まれた血管(静脈)へ集束して心臓へ戻っていく循環が存在しています。本疾患では、原因は複数ありますが、一部の静脈洞を形成する硬膜に向かう動脈が発達することで、動脈から静脈洞へ直接血流が流れ込む、『シャント』と呼ばれる状態を生じた状態になっています。本疾患名においては、この「シャント」部分の繋がりを「(硬膜動静脈)瘻」と表現しています。 『シャント』が形成されることで、連続した動脈と静脈の部分で、血圧に変化が生じますが、多くの場合、静脈洞から連続する静脈圧が上昇することが問題になります。静脈圧の上昇は静脈洞の狭窄や閉塞を生じるため、静脈洞を通じて流れにくくなった血流は逆流を生じて、脳表の静脈などへ流れていきます。その結果、脳表静脈の血流が鬱滞を生じることで、脳循環不全を引き起こすため、意識障害や手足の麻痺が出現したり、時には脳出血を起こして生命に関わる重篤な状態となる場合があります。

本治療の目的は、動静脈瘻を閉塞もしくは減少させることで、脳表への血液の逆流を減らして出血や症状が出現するリスクを抑えることにあります。カテーテルを使用した血管内治療の他に、放射線治療や開頭手術ができる部位もありますが、近年ではカテーテル治療が安全性や速効性の観点から第一選択となっています。

血管内治療には、静脈洞へ向かって流入する動脈をコイルや液体塞栓物質で塞栓することによる『シャント』を減少あるいは消失を目的とした経動脈的塞栓術と、流出する静脈側をコイルで塞栓することによって危険な静脈の逆流を止める経静脈的塞栓術があります。いずれも治療直後からの効果が期待できる治療ですが、どちらの治療がより効果的であるかは、『シャント』を形成している部位によって異なり、また選択した治療が根治的な治療となりうるかは、流入する動脈の本数や動脈の役割などによって異なります。

症例

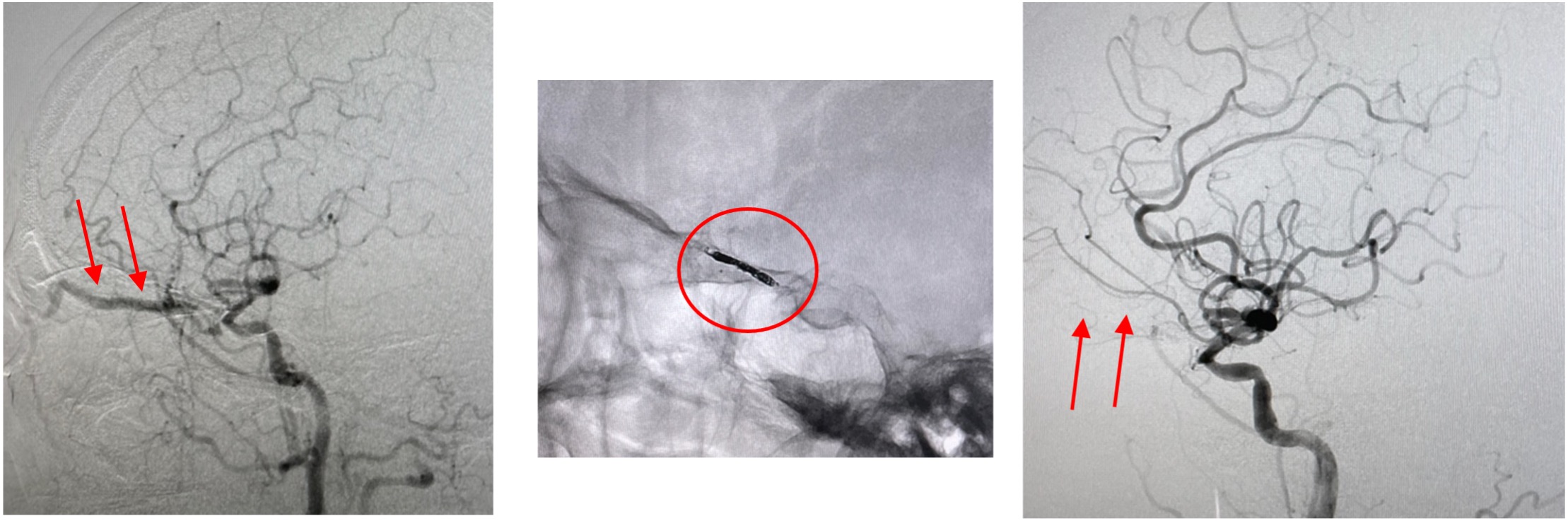

外頸動脈の血管から『シャント』を介して右眼の静脈へ逆流が生じています(右図:赤矢印)。

静脈からカテーテルを『シャント』部分まで進めて、コイルを用いて閉塞しました(中図:赤丸)。

術前に見られた拡張した眼の静脈は描出されなくなっており、根治できました(左図:赤矢印)。

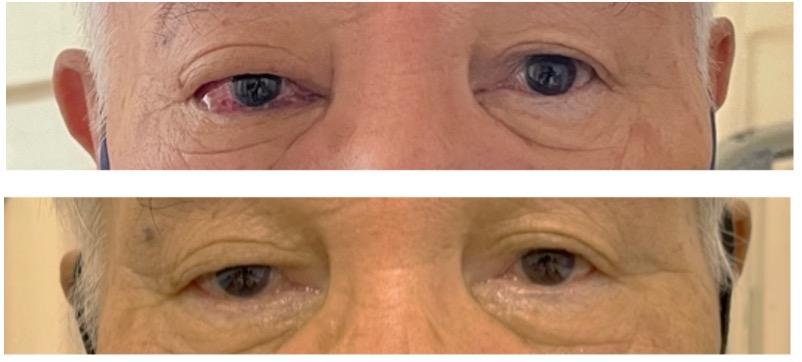

(術前:上段) 右眼に眼球の充血が見られ、前方に突出しています。

(術後:下段) 『シャント』の消失に伴って、右眼の充血や眼球の突出は消失しています。

上記以外にも対象疾患は様々ですが、詳細は当院脳神経外科のH Pを参照頂ければ幸いです。

スタッフ紹介

-

脳神経血管内治療科部長

戸村 九月/ とむら ながつき

卒業年次 平成19年 専門分野 脳血管内治療、脳神経外科 学会専門医・認定医:

日本脳神経外科学会専門医、日本脳神経血管内治療学会専門医・指導医、日本脳卒中学会専門医、日本医師会認定産業医

外来担当医表

| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |

|---|---|---|---|---|---|

| 午前 |

★戸村 |

※毎週金曜日の午前中に紹介枠を確保しており、午後にも外来通院枠を設けております。

予約センター(045-474-8882)からご予約下さい。

診療実績

| 令和4年度(2022/4〜2023/3/) |

令和5年度 (2023/4〜2024/3/) |

令和6年度 (2024/4〜2025/3/) |

|

|---|---|---|---|

| 急性期血栓回収療法 |

26件 |

35件 |

37件 |

| 頭蓋内血管形成術 |

3件 |

5件 |

5件 |

| 脳動脈瘤コイル塞栓術(破裂・未破裂) |

26件 |

32件 |

23件 |

| 硬膜動静脈瘻、脳動静脈奇形塞栓術 |

7件 |

13件 |

4件 |

| 頸動脈ステント留置術 |

8件 |

15件 |

11件 |

| その他 |

16件 |

21件 |

13件 |

| 治療症例 累計 |

86件 |

121件 |

93件 |

施設認定

日本脳神経血管内治療学会認定施設(14-28)

-

診療科・部門のご案内

-

診療科

- 総合診療部(休止中)

- 糖尿病内科・内分泌内科・代謝内科

- 血液内科

- 腎臓内科

- リウマチ科・膠原病内科 (リウマチ・膠原病センター)

- 腫瘍内科

- 緩和支持治療科

- 心療内科・精神科

- 脳神経内科

- 呼吸器内科

- 呼吸器外科

- 消化器内科

- 循環器内科

- 小児科・新生児内科・小児外科

- 外科・消化器外科

- 乳腺外科

- 整形外科

- 脊椎脊髄外科

- 手・末梢神経外科

- 人工関節外科

- 形成外科

- 脳神経外科

- 脳神経血管内治療科

- 心臓血管外科

- 皮膚科

- 産科・分娩部

- 婦人科

- 女性ヘルスケア部

- 眼科

- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

- リハビリテーション科

- 放射線診断科・放射線IVR科・放射線治療科

- 麻酔科

- 泌尿器科

- 救急科・救急災害医療部

- 歯科口腔外科・口腔内科

-

部門

-

センター