脳ドックのご案内

脳ドックについて

脳血管疾患は死亡原因の第3位、脳梗塞が脳血管疾患による死亡の約6割を占めています。

脳ドック検査では、脳腫瘍、脳梗塞の有無、脳血管の状態(狭窄、動脈瘤など)などが分かります。

この検査を受けることで、将来の脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)を起こす危険度が分かり、予防策を打つことができます。

実施日

毎週月曜日 8:15~(検査時間は約2.5時間程度です)

検査項目

-

1.問診

既往歴、家族歴、生活歴(喫煙、飲酒など)、危険因子(高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満、喫煙など)などの確認を行います。

-

2.身体計測

身長、体重、血圧、脈拍を計測します。

また身長、体重から標準体重、BMI:Body Mass Index(ボディ・マス指数、あるいは体格指数)を計測いたします。

これらは一般的に肥満度を表す指標です。太りすぎややせすぎは病気にかかるリスクが高まるため、日頃から自分のBMIを把握するのは、健康を維持するために重要なこととされています -

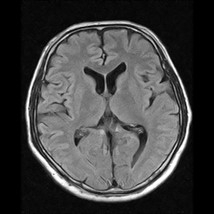

3.頭部MRI

MRIおよびMRA画像は最新の3テスラ高磁場MRI装置を用いて撮影を行います。強力な磁石でできた筒の中に入り磁気の力を利用して脳の状態を調べます。 そのため放射線の被曝はありません。

無症候性脳梗塞と呼ばれる症状のない小さな脳梗塞、加齢や脳虚血に関連した大脳白質病変、小さな脳出血(微小出血)などを見つけることができます。これらの病変は今後の脳卒中の危険因子と考えられています。 また脳腫瘍などの器質的な脳の病気の有無を調べます。

また認知症に認められる特徴的な脳の萎縮の程度を VSRADを用いて解析します(詳細は下記の※1をご参照ください)。 -

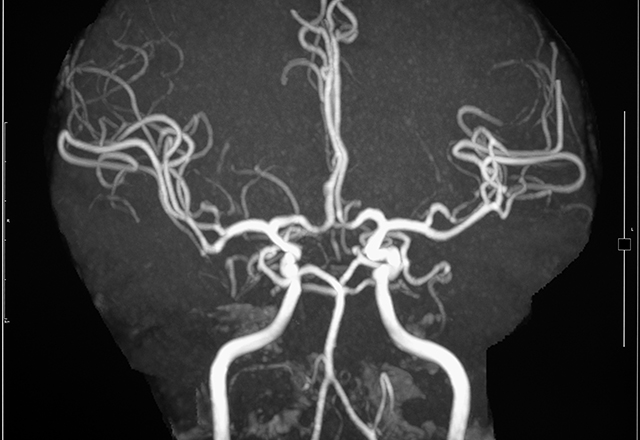

4.頭部MRA

頭部血管撮影を行い脳血管の異常、特にくも膜下出血の原因となる脳動脈瘤(血管のこぶ)の発見や、脳梗塞の原因となる脳血管の狭窄(血管が狭くなっている)や閉塞(血管が詰まっている)などの有無を調べます。

-

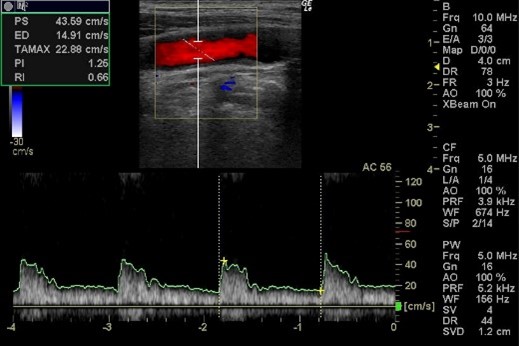

5.頸動脈エコー

身体の外から超音波をあてて頚部頚動脈(心臓から脳へつながり血液を送る重要な血管です)の狭窄(血管が狭くなっている)、動脈硬化の進展度合いなどを評価します。

-

6.血液検査

血液の固まりやすさ(血液粘度)や貧血の有無などを把握するため「一般末梢血検査」を行います。 また脳卒中の危険因子となる脂質代謝異常、糖尿病、肝疾患、腎疾患などの全身の病気を調べるため「血液生化学検査」を行います。これらと並行して「尿検査」も行います。

一般末梢血検査 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数 血液生

化学検査脂質検査 総コレステロール、HDLコレステロール、non-HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 糖質検査 空腹時血糖、HbA1c(NGSP) その他の血液検査 フィブリノーゲン 肝臓・膵臓検査 - 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、直接ビリルビン、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、LDH、ALP、ChE、LAP、AMY(アミラーゼ)、CK(クレアチンキナーゼ)

腎臓検査 尿素窒素、クレアチニン、推定糸球体濾過値 電解質検査 血清Na(ナトリウム)、K(カリウム)、Cl(クロール)、Ca(カルシウム)、IP(無機燐)、Fe(鉄)、尿酸 尿一般検査 PH、比重、蛋白、糖、潜血反応、ウロビリノーゲン、ケトン体、ビリルビン、沈査 -

7.心電図

心臓の筋肉の収縮運動の際に発生する微電流を計測し、波形を記録する検査です。

連続する波形の長さや間隔を計測して脳梗塞の発症の原因となる不整脈を調べます。

8.認知症検査

- ①長谷川式簡易知能評価スケール

- 問診にて認知機能検査(長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R))を行います。これは長谷川式のスケールを利用した問診形式の簡易診断プログラムで、回答の点数の値により認知症を判定します。30点満点中20点以下ですと“認知症疑い”となり、21点以上を非認知症、20点以下を認知症とした場合の感受性は0.90、特異性は0.82とされています。

-

- ②MMSE(ミニメンタルステート検査)

-

長谷川式簡易知能評価スケールとともにMMSE(ミニメンタルステート検査)を行います。MMSEも問診形式の認知機能検査です。30点満点中26点以下ですと“軽度認知症の疑い”となり、21点以下で“どちらかというと認知症の疑いが強い”と評価されます。感受性は0.81、特異性は0.89とされています。

- ③VSRAD(ブイエスラド):脳委縮評価支援システム

頭部MRI画像を用いて、認知症に特徴的な脳の萎縮の程度を解析します。

(詳細は下記の※1をご参照ください)。

- ④デジタルツール「のうKNOW」

「のうKNOW」はタブレット端末を用いた簡便なトランプテストによって、脳の反応速度、注意力、視覚学習および記憶力を評価する4つのテストを行い、ブレインパフォーマンス(脳の健康度)を定量的に測定します。トランプカードが自動的にめくられ「はい」か「いいえ」で答えます。誰もが計測しやすく設計された約15分でできるチェックツールで、日常生活や健診等においける脳の健康度を確認することが可能です。結果画面には、「記憶する」「考える」「判断する」などのブレインパフォーマンスを定量化した指標(「ブレインパフォーマンスインデックス(BPI)」)と生活習慣において ブレインパフォーマンスを維持するためのアドバイスが表示されます。

(詳細は下記の※2をご参照ください)。

9.医師結果説明

検査終了後に脳神経外科・脳卒中専門医による診察を行います。

撮像した画像は脳神経系の画像診断に精通した放射線診断専門医および脳神経外科専門医が読影致します。

上記の各検査の結果を総合して、脳神経外科・脳卒中専門医が詳しく説明し指導を行います。

各検査において脳の疾患あるいは脳以外の疾患が発見された場合(例:頚動脈エコー検査によって甲状腺疾患が発見された場合など)は、後日各専門診療科での受診が可能です。ご希望により当院専門診療科へご紹介いたします。

詳しくは下記の健康管理センターにお問い合わせ下さい。

※…検査結果および指導内容は後日、報告書をお送り致します。

-

※1…MRI画像を用いて認知症に認められる特徴的な脳の萎縮の程度を専用解析ソフトウエア VSRAD(ブイエスラド:Voxel-based Specific Regional analysis system for Alzheimer's Disease)を用いて解析を行います。

これにより早期アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症の診断をある程度支援することが容易になりました。

認知症の中で最も割合の多い早期アルツハイマー型認知症は内側側頭部の海馬傍回(記憶に関わる部位) が萎縮することによって起こるとされています。そこでMRI 画像を利用して、海馬傍回の体積の萎縮度を正常脳と比較して、数値で評価します。今までは、画像を視覚的に評価していましたが、海馬傍回は体積も小さく、CT、MRI などの画像上ではとても評価しづらかったのが現状でした。しかし、VSRADのソフトウエアを用いてコンピュータに計算させることにより、ある程度の再現性と客観性を持って評価が行えるようになりました。その正診率は91.6%とされています。

またレビー小体型認知症では背側脳幹の灰白質および白質の萎縮がより目立つことが知られています。ですので「背側脳幹/内側側頭部の萎縮比(VOI間萎縮比)」を計測し、背側脳幹の萎縮が、内側側頭部の萎縮よりも目立つ症例をレビー小体型認知症の可能性が高いと評価します。レビー小体型認知症の正診率は70%程度とされています。

なおVSRADには54〜86歳の健常者のMRIデータベースが搭載されており、これをもとに計算を行います。したがって基本的な対象は50歳以上となります。高齢健常者では若年健常者に比べて内側側頭部は他の大脳皮質よりも相対的に容積が保たれているため、50歳未満では、偽陽性となりやすいとされています。

またVSRADの結果はあくまでも診断の支援なので、この検査だけで確定診断が得られるわけではないので注意が必要です。症状・経過などとあわせて診断することが大切です。また検査結果で異常がなくても認知症の否定はできません。もし、気になる症状があれば専門医の受診をお勧めいたします。

-

「VSRAD」についてもっと詳しく知りたい方は下記サイトをご参照ください。

「VSRAD」専用サイト: https://medical.eisai.jp/products/vsrad/

※2…「のうKNOW」はCogstate Ltd.(本社:オーストラリア 以下 Cogstate社)が創出した認知機能テスト「Cogstate Brief BatteryTM」(以下 CBB)について、日本においてブレインパフォーマンスをセルフチェックするためのデジタルツール(非医療機器)として開発されました。

本ツールを用いて「記憶する」「考える」「判断する」などのブレインパフォーマンスをチェックすることにより、脳に係わる健康や疾患を正しく理解し、生活習慣の見直しや予防行動、医師等への相談などを行うきっかけとなることが期待されます。

「のうKNOW」では集中力スコア、記憶力スコアを計算し、その結果脳年齢を算出します。

「私はまだまだ大丈夫!」と思っているあなたも、「のうKNOW」で現在の脳の健康度をチェックしてみましょう。

「のうKNOW」についてもっと詳しく知りたい方は下記サイトをご参照ください。

「のうKNOW」専用サイト:https://nouknow.jp

料金と予約・お問い合わせ

毎週月曜日 8時15分~(検査時間は約2時間30分程度です)

※検査結果および指導内容は後日、報告書をお送りいたします。

| 料金 | 53,900円 |

|---|---|

| 予約・お問い合わせ |

横浜労災病院 健康管理センター 脳ドック部 |